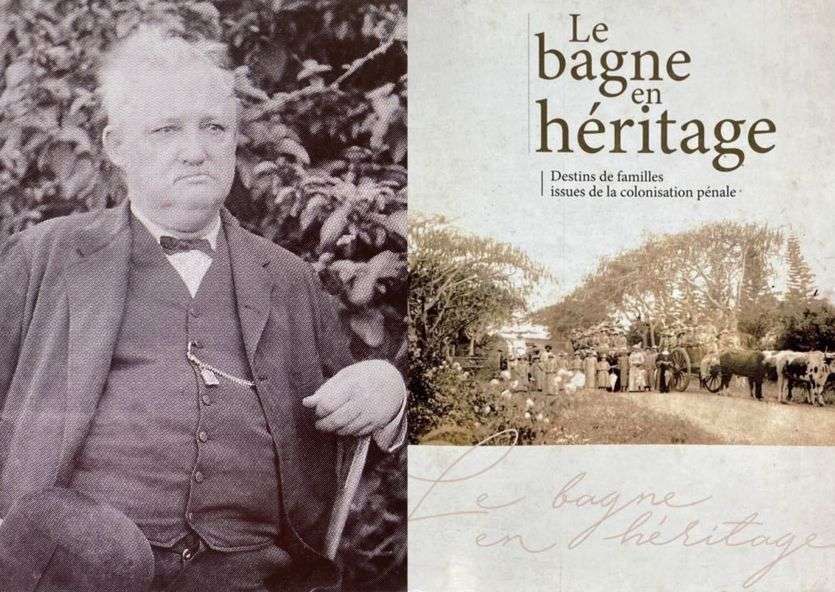

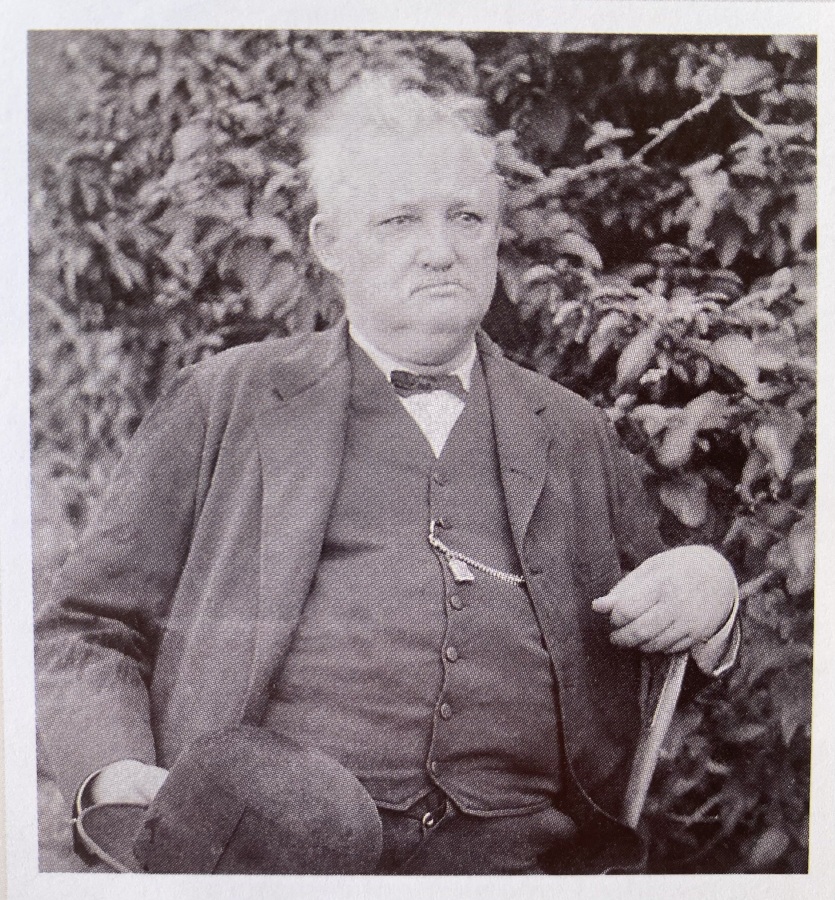

- LNC | Crée le 25.05.2025 à 10h00 | Mis à jour le 25.05.2025 à 10h00ImprimerHenri-Etienne Manjon, libre penseur.Henri-Etienne Manjon fait partie des milliers de déportés politiques envoyés en Nouvelle-Calédonie, après l'insurrection de la Commune de Paris, en 1871. Parmi eux, seuls 42 communards décident de ne pas retourner en Métropole. Maxwell Shekleton, l'ancien consul honoraire de Grande-Bretagne, est l'arrière-petit-fils du déporté. Collectionneur passionné, il a à cœur de retracer et de transmettre l'histoire de cette famille, polyglotte et internationale depuis toujours. Retour sur la vie d'Henri-Etienne Manjon dans ce 53e épisode de notre sage consacrée aux familles issues du bagne. Cet article est une archive parue dans Les Nouvelles calédoniennes le samedi 9 janvier 2016.

"Mon arrière-grand-père Henri-Etienne Manjon est originaire de Sens dans l'Yonne où il est né en 1835. Lorsqu'il est arrêté sur les barricades de la Commune, il est déjà marié à Virginie Dinard et père de deux enfants, Henri et Henriette, des jumeaux nés deux ans plus tôt. "

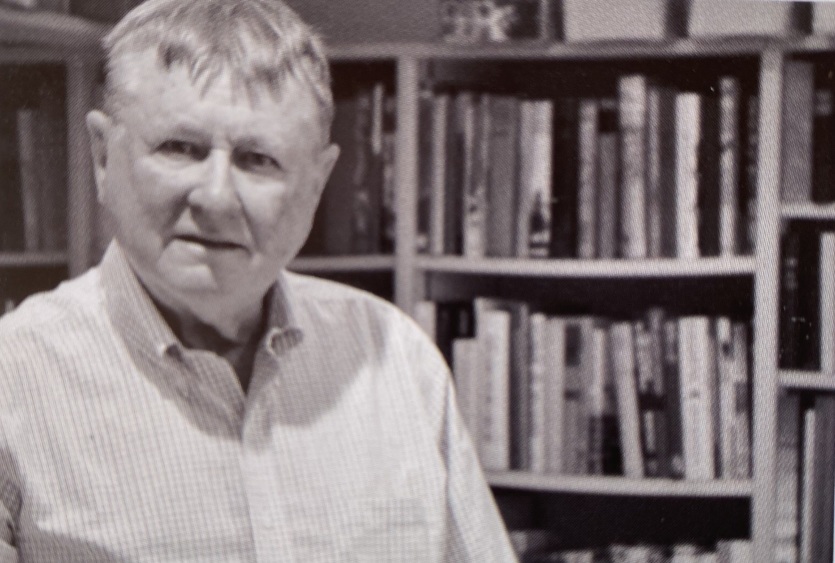

Maxwell Shekleton connaît parfaitement les origines de sa famille. Cet Australo-Calédonien nous dévoile avec fierté chacune des pièces du puzzle de son histoire. " Henri-Etienne était alors sous-brigadier d'octroi [l'octroi était une taxe perçue à l'entrée d'une ville sur certaines denrées, une administration spécifique se chargeait de son recouvrement, NDLR] et lieutenant du bataillon créé par son service.

Henri-Etienne Manjon, libre penseur.L'acte d'accusation du 3° conseil de guerre du 24 novembre 1871 stipule qu'il est "condamné à l'unanimité à la déportation et dégradation civique pour port d'armes apparentes et d'uniforme dans un mouvement insurrectionnel et pour avoir fait usage de ses armes en commandant une bande d'insurgés", sans aucune précision de durée, les peines avaient vocation à être perpétuelles. Il embarque alors sans femme ni enfants sur la Garonne à Toulon et débarque à l'île des Pins le 9 décembre 1873. À l'arrivée, les conditions de vie des communards sont spartiates et les déportés participent à la construction de leurs baraquements. "

Maxwell Shekleton, arrière-petit-fils d'Henri-Etienne ManjonMaxwell Shekleton est assis au milieu de plusieurs milliers de livres. Sur les tables qui l'entourent, des piles d'albums renferment des cartes postales anciennes d'Océanie, son trésor Elles se comptent elles aussi en dizaines de milliers. Dans cette pièce sombre et basse de plafond, il cherche, parmi les boîtes et albums de famille, les photos de ses ancêtres. De Sydney à la Charente-Maritime, en passant par L'ile Nou et le Maroc, la généalogie lui a fait faire le tour du monde.

De communard à fonctionnaire

" Après six mois passés à l'ile des Pins, voilà mon arrière-grand-père lâché dans la nature à Nouméa. Peu après, et au prix de nombreux courriers au ministre, sa famille peut le rejoindre en embarquant sur le Buffon. Le voyage a d'ailleurs été épique car une voie d'eau a été décelée sur le navire. Il a dû faire escale à Lisbonne où les réparations ont été interminables. Le voyage a duré en tout six mois. Les déportés étaient majoritairement des citadins, les Manjon sont donc restés en ville. L'État les autorise à vivre de leur métier, et achemine même gratuitement leur matériel depuis la Métropole. Henri-Etienne était bottier au 14, rue de Rome à Paris, VIIIè, avant sa condamnation et c'est donc ainsi qu'il s'installe en 1873 au Quartier-Latin tout d'abord, puis avenue Wagram, devenue aujourd'hui avenue Foch.

Virginie Dinard, l’épouse du déporté Henri Etienne Manjon.Par un hasard incroyable, mon agence de voyages créée un siècle plus tard se trouve à l'endroit exact où habitaient Henri-Etienne et Virginie. Deux autres enfants naissent à Nouméa, Octavie ma grand-mère puis Francesca en 1882.

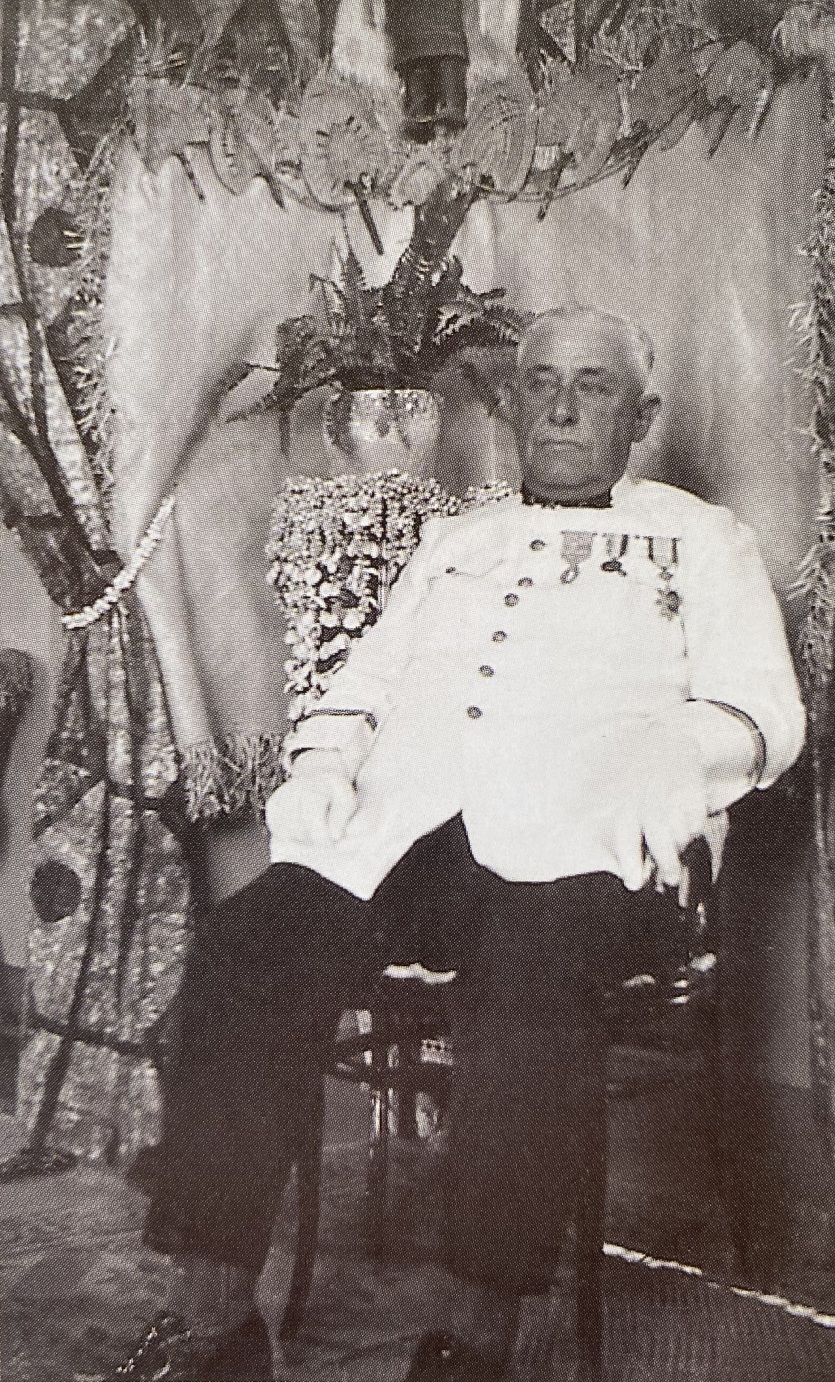

Mon arrière-grand-père a par la suite cessé son activité. Je ne sais par quel truchement il devient fonctionnaire, mais il est embauché au Trésor où il travaille jusqu'à sa retraite. Il a d'ailleurs très bien mené sa barque car il est propriétaire de plusieurs maisons. Communard, c'est un libre penseur. Il appartient à la loge maçonnique du Grand Orient où il côtoie d'autres communards restés comme lui en Calédonie. Le temple se trouvait à l'emplacement de la FOL actuelle, surplombant la cathédrale. Il paraît qu'être ainsi situé au-dessus de l'édifice était un symbole qui l'amusait beaucoup !"

Après l'amnistie, le choix du Caillou

" À partir de 1879, l'amnistie prononcée en leur faveur offre la possibilité aux déportés de rentrer chez eux, aux frais de l'État.

Mon arrière-grand-père fait partie des rares communards à ne pas vouloir repartir, ou plus exactement à revenir en Nouvelle-Calédonie. Avec deux autres anciens déportés, il fait une tentative d'installation en Nouvelle-Zélande, puis une brève incursion en Australie, mais il décide finalement de revenir sur le Caillou. Il na jamais caché son passé de déporté.

L'histoire familiale raconte même qu'il a hébergé Louise Michel dans une de ses maisons à Nouméa.

Tout le monde, dans la famille comme en ville, savait que Henri-Etienne était un communard et, en Calédonie à l'époque, ce statut n'était pas une tare comme pouvait l'être celui de transporté. L'histoire familiale raconte même qu'il a hébergé Louise Michel dans une de ses maisons à Nouméa.

Elle y recueillait d'ailleurs les chats du quartier et en avait plus de treize ! Louise Michel venait d'être libérée de l'enceinte fortifiée de Ducos et enseignait le français en attendant son retour en Métropole. Cet épisode est d'ailleurs connu de nombreuses personnes car je me souviens être allé à la maison de la Commune à Montrouge. Le musée allait fermer et je ne pouvais pas y pénétrer, mais quand je me suis présenté comme le descendant d'Henri-Etienne Manjon, les portes se sont ouvertes et on ma réservé le meilleur accueil !

Portrait de la famille Manjon-Joubert dans sa villa de L’ile Nou.Trois de ses enfants sont restés ou revenus en Nouvelle-Calédonie. La petite dernière, Francesca, a quant à elle épousé un militaire, ami du général Gallieni. Après une vie faite de voyages et de rebondissements en tout genre, elle a fini ses jours à Kenitra (ancien Port-Lyautey) au Maroc. Henriette, la sœur aînée de ma grand-mère, a été assassinée en 1931 à son domicile dans le col de Katiramona.

Raoul Joubert et son épouse Octavie Manjon (la fille du déporté), avec Ronald Shekleton, à Sydney, en 1933." En 1895, ma grand-mère Octavie a épousé Raoul Joubert, fils d'un haut fonctionnaire du pénitencier.

Georgette, ma mère, est née l'année suivante, avenue Foch. Octavie habitait chez ses parents et le cabinet du Dr Lescour était situé de l'autre côté de la rue, à l'emplacement de l'actuelle animalerie.

Raoul Joubert, le grand-père de Maxwell Shekleton, à la Résidence de France, à Wallis, en 1934.En 1899, elle rejoint son mari à Wallis, qui, après quelques affaires dans le coprah, est devenu chancelier de la Résidence de France. Une petite Aristide est née et décédée là-bas. J'ai retrouvé sa tombe au cimetière de Mua. Lorsque la famille revient de Wallis, ma mère a 9 ans et parle mieux le wallisien que le français ! Bien des années plus tard, c'est en Australie qu'elle rencontre mon père qu'elle convainc de vivre en Nouvelle-Calédonie. La famille Shekleton a elle aussi traversé bien des océans, mais c'est une autre histoire ! "

Virginie Manjon et Georgette Joubert.

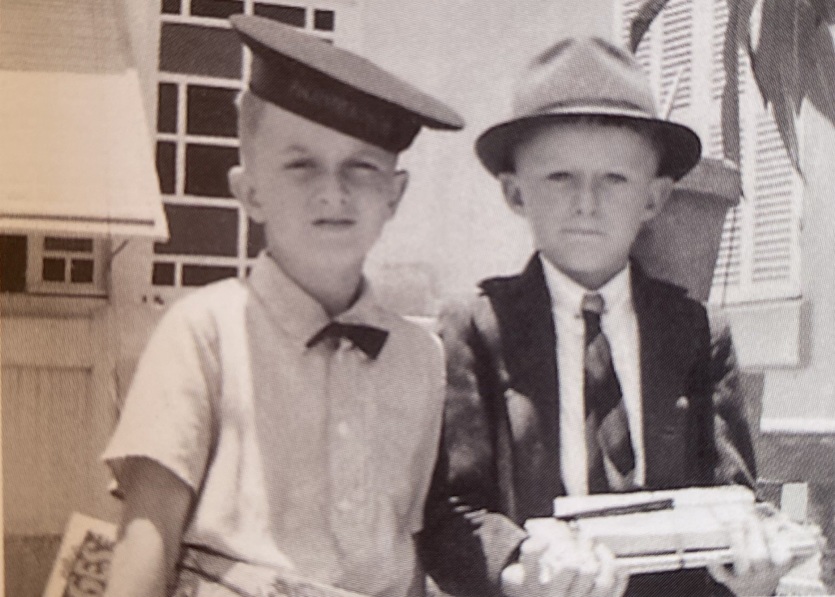

Henri Joubert et Maxwell en 1946.L'île des Pins, terre d'exil

Un camp de déportés à l'ile des Pins. À leur arrivée, les conditions de vie des communards sont spartiates et les déportés participent à la construction de leurs baraquements." Entre 1872 et 1880, 3 000 communards, dont 13 femmes, séjourneront à l'ile des Pins. À leur arrivée, ils sont logés, comme les militaires, dans des paillotes élevées. Les bâtiments en dur, construits dans les années suivantes, sont surtout des casernes, des logements de fonctionnaires ou de surveillants, des ateliers, des prisons, et même une chapelle. Contrairement aux autres forçats, les déportés ne sont pas obligés de travailler à ces constructions mais, moyennant salaire, les ouvriers qualifiés y participent.

Malgré ces aménagements ils continueront de vivre dans des cases en torchis couvertes de paille. Le territoire est divisé en plusieurs communes dont les communards choisissent eux-mêmes les représentants; l'une d'elles, la cinquième, est réservée aux Kabyles.

Mon arrière-grand-père et les autres communards ne vivent pas enfermés, ils vont et viennent, certains ouvrent boutique ou cultivent des concessions. Il y a parmi eux beaucoup d'intellectuels, d'artistes et de journalistes. Un théâtre est créé, et plusieurs publications souvent satiriques voient le jour comme Le Petit Journal de l'île des Pins ou Le Raseur créé en 1877 par Eugène Mourot, devenu un ami d'Henri-Etienne."

Octavie, fille de déporté, belle-fille de dirigeant du bagne

Georgette Shekleton, Octavie Manjon (la fille d'Henri-Etienne Manjon le communard), Henri Joubert et Christiane Devaux, en 1955." Ma grand-mère Octavie a épousé Raoul Joubert, fils de Jean-Edouard Joubert. J'ignore comment ils se sont rencontrés mais à l'époque Jean-Edouard était fourrier de la marine, ce qui lui conférait un statut d'intendant. Il dirigeait la partie administrative du bagne. Il n'était pas un simple surveillant, mais un haut dignitaire logé dans une grande villa de l'ile Nou. Il a fait un séjour assez long puis est reparti en Métropole avec sa famille, Raoul y compris. Là-bas il est devenu propriétaire d'un hôtel à Fourras en Charente-Maritime, tandis que son fils, une fois ses études terminées, est parti retrouver sa promise en Nouvelle-Calédonie. "

Note

Cette série sur les destins de familles issues de la colonisation pénale, tirée du livre Le Bagne en héritage édité par Les Nouvelles calédoniennes, est réalisée en partenariat avec l'Association témoignage d'un passé.

Cet article est paru dans le journal du samedi 9 janvier 2016.

Quelques exemplaires de l'ouvrage Le Bagne en héritage, certes un peu abîmés, ainsi que des pages PDF de la parution dans le journal sont disponibles à la vente. Pour plus d'informations, contactez le 23 74 99.

MERCI DE VOUS IDENTIFIER

Vous devez avoir un compte en ligne sur le site des Nouvelles Calédoniennes pour pouvoir acheter du contenu. Veuillez vous connecter.X

J'AI DÉJA UN COMPTEJE N'AI PAS DE COMPTE- Vous n'avez pas encore de compte ?

- Créer un nouveau compte

Vous avez besoin d'aide ? Vous souhaitez vous abonner, mais vous n'avez pas de carte bancaire ?

Prenez contact directement avec le service abonnement au (+687) 27 09 65 ou en envoyant un e-mail au service abonnement. -

-

DANS LA MÊME RUBRIQUE

-

VOS RÉACTIONS

Les transports aériensà consulter ici

Les transports aériensà consulter ici