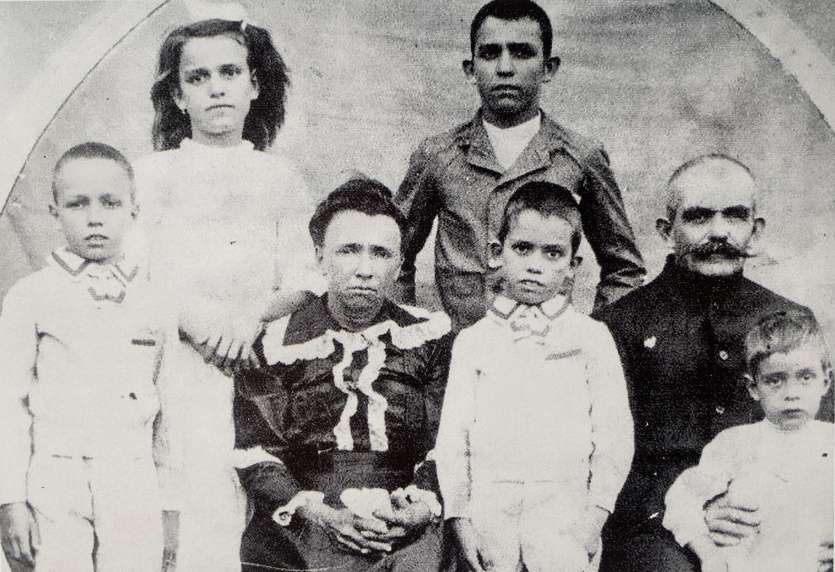

- LNC | Crée le 09.06.2025 à 09h00 | Mis à jour le 09.06.2025 à 09h00ImprimerAndré, Julie et leurs cinq premiers enfants, photographiés aux alentours de 1910. Les ancêtres ont donné le ton des noms de baptême pour plusieurs générations : les André, les Jules, les Julie sont innombrables dans la famille.L'année 1877 est celle de sa déchéance. Condamné pour un assassinat doublé d'un vol, André Martin reçoit un châtiment des plus sévères, les travaux forcés à perpétuité au bagne de Nouvelle-Calédonie. Dans les mines souterraines du Diahot, où les hommes tombent les uns après les autres, André survivra tant bien que mal, et retrouvera la liberté à Ouégoa puis à Kaala-Gomen. Son arrière-petite-fille, Sylvie Martin Scrofani, soutenue par son cousin André et sa petite-cousine Margot, s'est affranchie de la loi du silence et raconte son histoire telle que les documents d'époque la décrivent. Retour sur la vie d'André Martin dans ce 55e épisode de notre sage consacrée aux familles issues du bagne. Cet article est une archive parue dans Les Nouvelles calédoniennes le samedi 13 août 2016.

" André avait tué une grive. Ou une poule, pour certains. Il avait été condamné pour braconnage et envoyé au bagne. C'est l'histoire que se racontait beaucoup de monde dans la famille, pendant des décennies. C'était beaucoup plus simple que d'admettre que notre ancêtre était arrivé en Nouvelle-Calédonie pour des faits de vol et d'homicide, je peux le comprendre.

Sylvie Scrofani, André et Margot Martin (de g. à d.) partagent la même passion pour l'histoire, et pour celle de leur famille en particulier.Certains, comme mon cousin André, ont compris très tôt qu'il était venu pour des faits graves, sans connaître toute la vérité pour autant. Pour ma part, ce n'est qu'en 2008 que j'ai découvert la vie d'André telle quelle s'est véritablement déroulée, quand j'ai contacté l'historien José Raillard.

Il ma ouvert en grand le dossier du transporté n°12490. Tout était là, sous mes yeux. Et aucune trace de la grive.

Le drame de la nuit du 10 août

" Au milieu des documents administratifs du XIXe siècle se trouvait l'origine de notre nom de famille. Séverin Martin, le père d'André, est né en 1833 de parents inconnus. Il est abandonné le 11 février, jour de la Saint-Séverin, sur les marches de l'hospice de Digne-les-Bains, dans les Basses-Alpes, enveloppé dans de mauvais langes et vêtu d'une coiffe blanche bordée d'un petit tulle. Il a donc été baptisé par les religieuses. Quant à Martin, c'est lié au fait qu'un pupille de la nation recevait systématiquement le nom d'un saint, et Martin est celui de la charité.

Le 6 janvier, André est condamné à 25 francs d'amende pour délit de chasse. Ce n'est pas grand-chose en comparaison de ce qui suit.

Séverin sera agriculteur à Beynes, près de Digne, et épousera Marie Gorde. Le premier de leurs quatre enfants, André Baptiste Théophile Martin, naît le 25 mars 1858. Il est destiné à devenir cultivateur, lui aussi, dans la localité de Bras-d'Asse où il s'installe. Ses ennuis avec la justice remontent à 1877, l'année de ses 19 ans. Le 6 janvier, André est condamné à 25 francs d'amende pour délit de chasse. Ce n'est pas grand-chose en comparaison de ce qui suit. La cour d'assises des Basses-Alpes déclare André coupable de l'assassinat du sieur Agapit Blanc, qui, à Bellegarde, dans la nuit du 10 août, reçoit "presque à bout portant deux coups de fusil" et se fait subtiliser "la somme de mille francs environ qu'il portait sur lui". Le tribunal prononce une peine de travaux forcés à perpétuité.

Le cimetière du Diahot

" D'abord incarcéré au dépôt de l'ile de Ré, au large de La Rochelle, André prend place à bord du 39° convoi vers la Nouvelle-Calédonie, opéré par la Loire, et débarque à Nouméa le 25 octobre 1878. Il est ensuite envoyé dans les mines du Diahot, cet enfer pour bagnards.

Il y avait les éboulements, l'épuisement. Il y avait aussi la dysenterie, pour ceux qui avaient le malheur de boire l'eau de la rivière, contaminée par les minéraux.

Il est probablement affecté par l'administration pénitentiaire à la mine de Balade dans le cadre d'un contrat de chair humaine. Les condamnés étaient installés au fort de Quégoa et partaient dès l'aurore pour rejoindre les galeries.

Il y avait les éboulements, l'épuisement. Il y avait aussi la dysenterie, pour ceux qui avaient le malheur de boire l'eau de la rivière, contaminée par les minéraux. "Oué", l'eau, et "goa", interdit, l'eau qu'il ne faut pas boire. Le tout faisait de l'endroit un véritable cimetière dont André sortira vivant.

Le 8 juillet 1890, douze ans après son arrivée au bagne, mon arrière-grand-père obtient la commutation de la perpétuité en une peine de vingt ans de travaux forcés.

Deux branches fleurissent

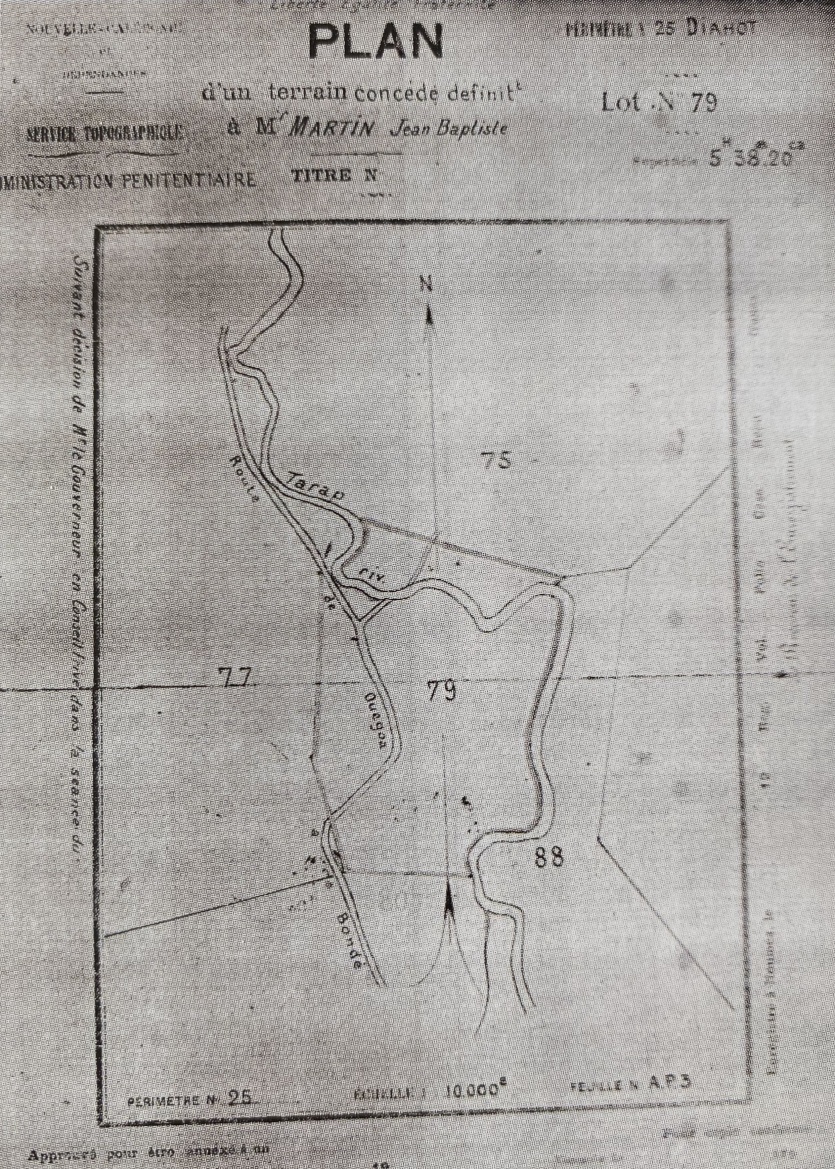

" Sa mise en concession est quelque peu retardée par une infraction : André, engagé chez Robert Schmitt, colon à Koné, a "détourné de ses devoirs la femme du concessionnaire Auvray", qu'il a emmenée vivre chez son employeur. La concession est finalement obtenue le 24 septembre 1890, au Diahot.

Le plan du lot n°79 de la section du Diahot, d'une superficie de 5 hectares 38 ares et 20 centiares, attribué provisoirement puis définitivement à André Martin.Pour trouver sa propre femme, il doit se rendre à Bourail, l'endroit le plus proche où il est possible de rencontrer une Européenne. Ce sera Julie Trémouilloux, née à Cléré-du-Bois, dans l'Indre, qui a suivi au bagne sa mère Constance, transportée pour un infanticide. Julie a 15 ans au moment du mariage, célébré en 1893 à Ouégoa, André en a 35.

Ouégoa, 2014. La maison familiale du lieu-dit, Tarap, construite en torchis par André Martin, à la suite de sa mise en concession de 1890.Ils auront neuf enfants au total. Cinq sur la propriété de Tarap, puis quatre à Kaala-Gomen, où la famille déménage en 1909, après la libération avec astreinte obtenue par André en 1905. Il abandonne les travaux des champs pour ouvrir un commerce, qu'il tiendra jusqu'à son décès, en 1928, à l'âge de 50 ans. Auparavant, son ancien lot avait été réparti entre ses deux aînés, Adrien et Jules.

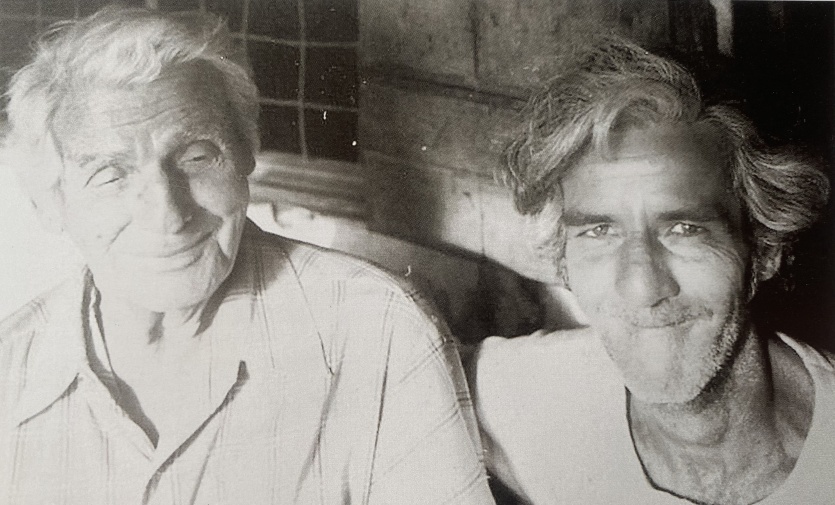

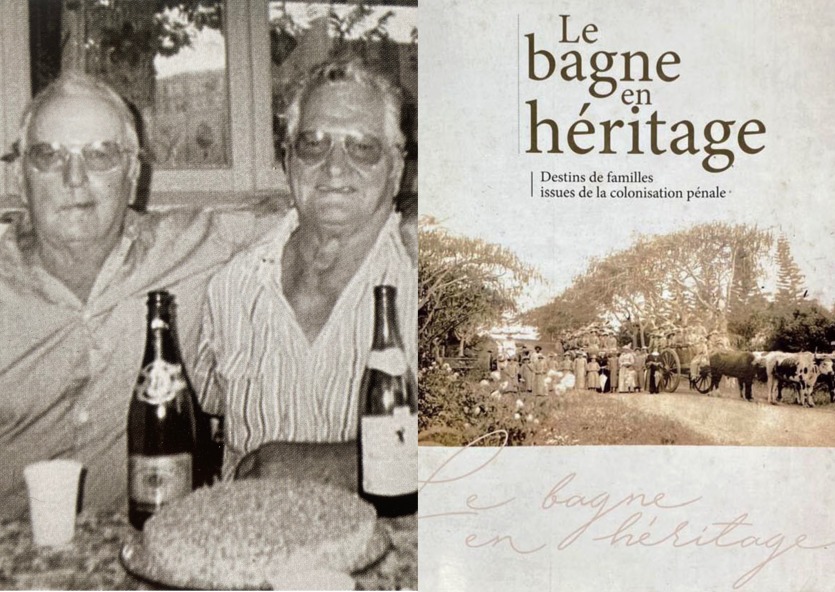

Jules, ici à gauche, au côté de son fils Jules, est le premier fils de Julie et André. Cest un autre personnage de la famille. Son statut de héros, gagné bien malgré lui en servant sous les drapeaux lors de la Première Guerre mondiale, lui vaudra d'être nommé à la tête de la commission municipale de Ouégoa, de 1951 à 1961. Il permettra aussi à l'imaginaire familial de considérer que la faute d'André était annulée, puisque Jules avait « tout rattrapé en allant à la guerre ».C'est ainsi que sont nées les deux grandes branches de Martin qui perdurent jusqu'à aujourd'hui : ceux de Ouégoa et ceux de Kaala-Gomen. Au dernier compte, la descendance d'André et de Julie dépasse les 700 personnes. "

Victor et André, fils et petit-fils d'André et Julie, deux des nombreux « bons vivants» de la famille Martin.Les Martinades

Ouégoa, 11 novembre 2014. En ce jour de la Saint-Martin, la famille se réunit pour sa deuxième Martinade." Je voulais connaître ma famille. Nous étions dispersés, divisés à cause de querelles insignifiantes. Untel était "mal à mort" avec un autre pour une histoire de clôture au mauvais endroit, un autre ne parlait plus à son cousin pour une affaire de bétail. On ne se connaissait pas. J'avais envie de changer les choses, de rassembler tous ces gens qui n'auraient jamais dû cesser de se voir, et de parler de l'histoire de la famille. L'idée m'est venue d'organiser une Martinade, la cousinade des Martin.

J'ai pris l'annuaire et, commune par commune, j'ai appelé les Martin. Ceux de Ouégoa, puis de Ouaco, de Koumac, j'ai appelé tout le monde. Les gens étaient d'abord très surpris, ils se demandaient ce que je leur voulais. Il y a eu des réticences à l'idée d'aborder le sujet de nos origines, encore très sensible.

Pour la première Martinade, en août 2013 au parc Fayard de Dumbéa, nous étions 150. Pour la deuxième édition, l'année suivante, nous nous sommes retrouvés à Ouégoa le 11 novembre, le jour de la Saint-Martin. Et cette fois-ci, nous étions environ 300. Il y avait de tout : des Blancs, des Kanak, des Polynésiens... Certains avaient du mal à croire qu'ils étaient famille avec tout ce monde. "

Note

Cette série sur les destins de familles issues de la colonisation pénale, tirée du livre Le Bagne en héritage édité par Les Nouvelles calédoniennes, est réalisée en partenariat avec l'Association témoignage d'un passé.

Cet article est paru dans le journal du samedi 13 août 2016.

Quelques exemplaires de l'ouvrage Le Bagne en héritage, certes un peu abîmés, ainsi que des pages PDF de la parution dans le journal sont disponibles à la vente. Pour plus d'informations, contactez le 23 74 99.

MERCI DE VOUS IDENTIFIER

Vous devez avoir un compte en ligne sur le site des Nouvelles Calédoniennes pour pouvoir acheter du contenu. Veuillez vous connecter.X

J'AI DÉJA UN COMPTEJE N'AI PAS DE COMPTE- Vous n'avez pas encore de compte ?

- Créer un nouveau compte

Vous avez besoin d'aide ? Vous souhaitez vous abonner, mais vous n'avez pas de carte bancaire ?

Prenez contact directement avec le service abonnement au (+687) 27 09 65 ou en envoyant un e-mail au service abonnement. -

-

DANS LA MÊME RUBRIQUE

-

VOS RÉACTIONS

Les transports aériensà consulter ici

Les transports aériensà consulter ici