- LNC | Crée le 22.06.2025 à 10h00 | Mis à jour le 22.06.2025 à 10h00ImprimerLe mariage de Jean-Marcel Salles et Saturnine Trinome, le 29 juin 1935. Saturnine est la fille de Joséphine Pagès (2° rang. 3° à droite), fille de Miralet, et de Philippe Trinome (au 2ª rang, 4° à gauche), fils d'Hippolyte Trinome, lui aussi transporté.Au milieu des années 1980, quand la Calédonie tout entière se penchait sur ses racines, Rachel Pagès s'est rendu compte qu'elle aussi était en quête de son identité. Sa plongée au cœur de l'histoire familiale lui a appris que l'aîné est arrivé en Calédonie en 1873. Antoine Pagès, dit Miralet, est un Lozérien condamné au bagne à perpétuité. Grâce au combat victorieux de sa femme Marie pour le rejoindre, le couple a survécu et a engendré une descendance immense, qui se compte aujourd'hui en centaines de personnes. Retour sur la vie d'Antoine et Marie Pagès dans ce 57e épisode de notre sage consacrée aux familles issues du bagne. Cet article est une archive parue dans Les Nouvelles calédoniennes le samedi 4 janvier 2016.

"Mes recherches ont débuté en 1984. Comme chacun revendiquait son appartenance, j'ai ressenti le besoin de savoir d'où je venais. Je me savais descendante d'Européens, mais c'était à peu près tout. À force de le questionner, mon père a fini par lâcher : "On vient de Lozère." Mon chemin a démarré par la mairie de Bourail, la commune où j'ai grandi. Puis il est passé par la Lozère, naturellement, où je me suis rendue en 1996. Sans Internet, les demandes de renseignements se faisaient principalement par courrier. C'était très long mais aussi très excitant. J'ouvrais les lettres le cœur battant. Je suis allée d'acte de naissance en acte de naissance, jusqu'à retrouver mon arrière-grand-père, Antoine Pagès.

"

Il est né le 13 octobre 1834 à Montrodat, une petite commune de Lozère, à une poignée de kilomètres de Marvejols, le chef-lieu de canton. C'est un homme de taille moyenne, 1m70, aux cheveux et à la barbe châtain foncé. Il lit et écrit parfaitement. Son surnom, c'est Miralet. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je n'ai pas encore trouvé. Une chose est sûre, il était plutôt pratique d'avoir un surnom car il y a un nombre incroyable d'Antoine dans la famille Pagès !

Richesse familiale : le four à pain

" Comme ses parents, Miralet vit assez modestement du travail de la terre. Sa vie prend un premier tournant lorsqu'il rencontre Marie Bessière, qui a cinq ans de moins que lui. Il l'épouse à l'été 1863. La famille de Marie n'est pas très aisée, mais elle apporte au foyer un bien d'une valeur considérable: le four à pain attenant à la maison familiale du 14, rue des Carmes, à Marvejols. Antoine devient naturellement fournier. On ne disait pas boulanger car il ne préparait ni ne vendait le pain dans une boutique, il cuisait simplement le pain des autres familles. Le mariage donne rapidement trois enfants : Maria Rosalia née en 1864, Antoine en 1866 puis Augustine Marie en 1870. Le quatrième, Marie-Augustine, ne vit que quinze mois.

La vie de mes ancêtres va basculer en 1871, à la suite d'un drame. J'ai mis du temps à découvrir ce qu'il s'était passé.

Quand j'étais plus jeune, les anciens disaient simplement qu'Antoine "avait fauté", sans plus d'explications. J'ai fini par découvrir que pour une histoire d'adultère, son accrochage avec un voisin tourne au drame. La cour d'assises de Lozère le condamne pour homicide aux travaux forcés à perpétuité. D'abord emprisonné au bagne de Toulon pendant un an, Miralet est transporté à bord du Rhin, le 27 janvier 1873, avec le matricule 4387.

Embarquement sur le Fénélon

" Marie se retrouve sans ressources, avec ses trois enfants à nourrir. Elle remue ciel et terre pour parvenir à sen sortir. Immédiatement après la condamnation, elle demande à rejoindre son mari. Ses requêtes se heurtent tout d'abord à un refus de l'administration, qui dit ne pouvoir répondre favorablement que lorsque Antoine "aura subi un certain temps d'épreuve dans la colonie et donné des gages d'un repentir sérieux". Au total, Marie effectuera cinq demandes successives de départ pour la Nouvelle-Calédonie. Son obstination est récompensée lorsqu'elle embarque enfin sur le Fénelon, le 30 juillet 1873, au Havre.

Retrouvé par ma collègue Evelyne Henriot, le Journal de Lyon de l'époque décrit le navire comme "un vapeur de 1 000 tonneaux, qui emporte dans cette île lointaine 500 femmes et enfants". Marie arrive le 23 octobre à Nouméa. Je n'imagine pas l'épreuve qu'ont pu être ces trois mois de traversée avec trois enfants dans ses jupes... Je ne sais d'ailleurs pas exactement où ni comment elle a vécu pendant les quelques semaines entre son arrivée et la sortie d'Antoine du bagne de Nouville.

Mis en concession

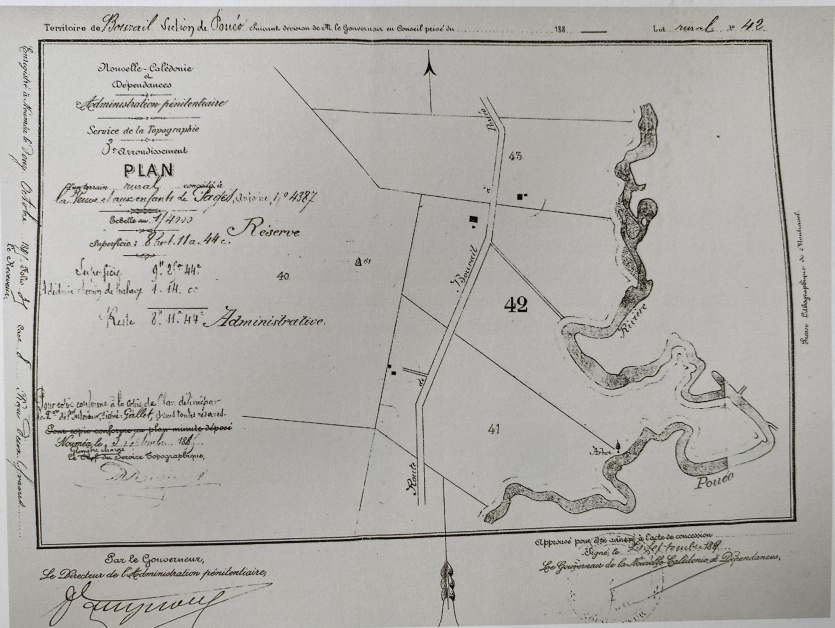

" En janvier 1874, après huit mois en Calédonie, Miralet est emmené à Bourail, qui est alors un important centre de l'administration pénitentiaire. Il est "mis en concession", selon l'expression de l'époque. On lui attribue le lot 42 de la section de Pouéo, une parcelle de terre de 8 hectares 11 ares et 44 centiares. C'est une sorte de retour aux sources, pour lui qui est issu d'une famille de paysans.

Le lot 42 de la Pouéo, lieu de vie des Pages. D'une superficie de 8 hectares, 11 ares et 44 centiares, il a été concédé définitivement à Marie et à ses enfants en 1889.Miralet construit pour la famille une cabane de 4 mètres sur 8, cultive du maïs, des haricots et 500 pieds de café.

Marie donne naissance à trois nouveaux enfants : Léontine-Marie née en 1875, Joséphine Amélie Emilie en 1877, et Léon-Antoine, mon grand-père. Des documents que j'ai retrouvés, je déduis que Miralet mène une existence très rangée. Un rapport de l'administration indique : "Il na donné aucune marque de violence ou de perversité soit dans le cours de son procès soit depuis sa condamnation.

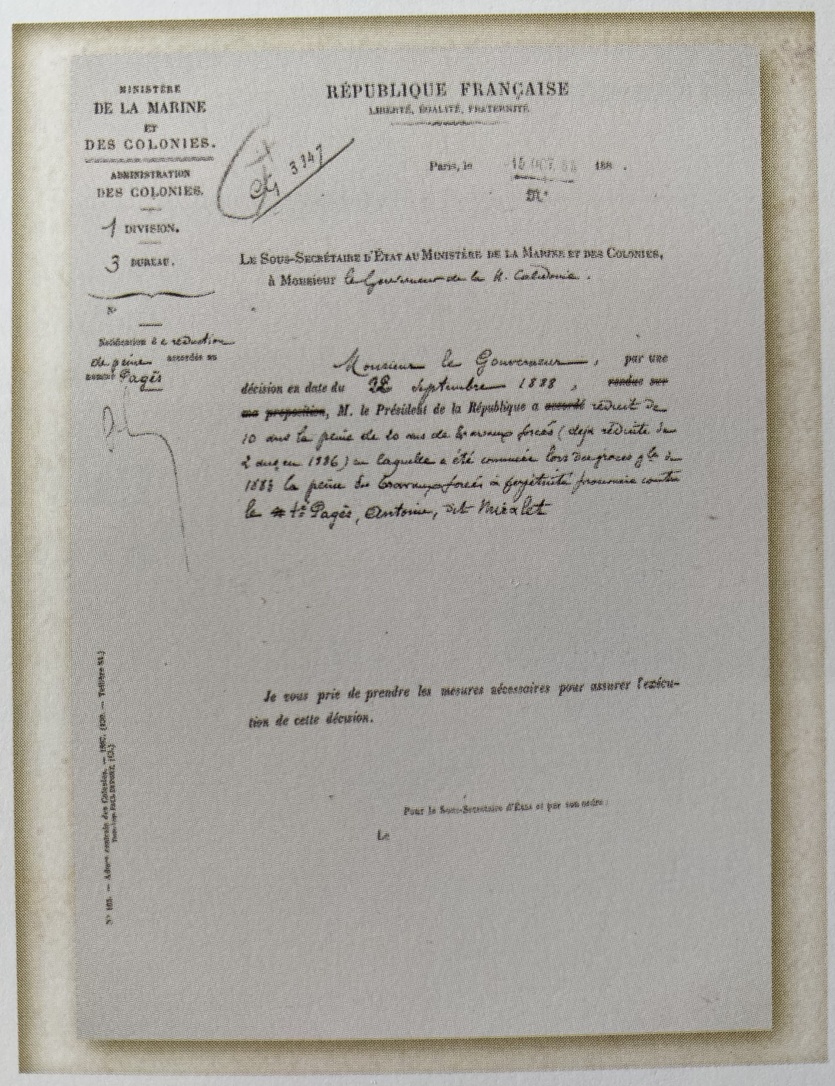

Sa bonne conduite lui vaudra plusieurs remises de peine. La perpétuité est d'abord commuée en vingt années de bagne.

Il vit du produit de son travail." Sa bonne conduite lui vaudra plusieurs remises de peine. La perpétuité est d'abord commuée en vingt années de bagne. Cette peine est ensuite allégée de deux puis de dix ans en 1888. Malheureusement, Antoine décède le 22 février 1889, à l'âge de 55 ans, avant sa libération prévue pour 1891.

15 octobre 1888. Une réduction de peine de dix ans est accordée au condamné.La même année, Marie obtient la concession définitive, c'est-à-dire la propriété définitive du lot 42. Cet acte marque l'établissement des Pagès en Nouvelle-Calédonie. Et de quelle manière ! Antoine et Marie ont eu 57 petits-enfants, dont mon père Alexis, né en 1923. La tradition des Antoine et des Antoinette a continué, il y en a eu un nombre incalculable! Nous en sommes à la sixième génération de Pagès sur le territoire. L'ensemble de la descendance en ligne directe représente environ 535 personnes.

En mars 2014, 150 descendants Pagès s’étaient retrouvés à Poé, ici regroupés selon leur branche familiale.Au gré des mariages, la famille s'est enrichie de nombreux patronymes : Velayoudon, Trinome, Burguière, Robelin, Coulson et tant d'autres. Une partie de la branche Peigné vit même en Australie depuis les années 30.

En 2014, à Poé, nous avons organisé les retrouvailles des descendants d'Antoine et de Léon-Antoine, deux des six enfants de Miralet et de Marie. Cela faisait déjà beaucoup de monde ! "

•

J'avais besoin de dire qui j'étais

Rachel Pagès est née en 1946 à Bourail. Jusqu'au début des années 2000, elle était directrice de l'école communale." En plus des difficultés posées par les recherches en elles-mêmes, je me suis parfois heurtée à des oppositions. Certaines personnes de la famille ne comprenaient pas pourquoi il fallait reparler de ce passé.

On ma même demandé d'abandonner mes recherches. Mais il était hors de question de m'arrêter, c'était bien trop important.

Découvrir l'histoire de ma famille, c'était nouer des liens à travers le temps et l'espace qui me reliaient à la Calédonie.

Monsieur Barbançon ma énormément aidée dans ce travail. Et après avoir trouvé mon identité, 'avais besoin de partager.

J'avais besoin de dire qui j'étais."

La vie sur le Caillou avant l'ère du confort

Léon Victor Pagès, oncle de Rachel, dans sa maison du col des Roussettes aux alentours de 1957, travaillant sur un filet de pêche." Les pionniers n'ont pas eu une vie facile. Mais à mon sens, les générations d'après ont elles aussi vécu dans des conditions très modestes. Il faut se rappeler ce qu'était la vie sans eau ni électricité, dans des maisons très rudimentaires. La chasse, la pêche et l'entraide permettaient aux familles d'améliorer le quotidien. Mes cahiers étaient éclairés par une lampe à pétrole, qui emplissait la pièce de suie.

Ma cousine Noëlie Roumy raconte que pour ne pas trop user leurs chaussures, ses grands frères et sœurs parcouraient pieds nus les cinq kilomètres du chemin de l'école. En arrivant au pont de la Bacouya, ils se lavaient les pieds et mettaient leurs chaussures pour la journée de classe, avant de les enlever pour repartir. Mais loin de l'apitoiement, tout ce que me rappelle mon enfance, c'est l'amour que mont donné mes parents. "

Note

Cette série sur les destins de familles issues de la colonisation pénale, tirée du livre Le Bagne en héritage édité par Les Nouvelles calédoniennes, est réalisée en partenariat avec l'Association témoignage d'un passé.

Cet article est paru dans le journal du samedi 4 janvier 2016.

Quelques exemplaires de l'ouvrage Le Bagne en héritage, certes un peu abîmés, ainsi que des pages PDF de la parution dans le journal sont disponibles à la vente. Pour plus d'informations, contactez le 23 74 99.

MERCI DE VOUS IDENTIFIER

Vous devez avoir un compte en ligne sur le site des Nouvelles Calédoniennes pour pouvoir acheter du contenu. Veuillez vous connecter.X

J'AI DÉJA UN COMPTEJE N'AI PAS DE COMPTE- Vous n'avez pas encore de compte ?

- Créer un nouveau compte

Vous avez besoin d'aide ? Vous souhaitez vous abonner, mais vous n'avez pas de carte bancaire ?

Prenez contact directement avec le service abonnement au (+687) 27 09 65 ou en envoyant un e-mail au service abonnement. -

-

DANS LA MÊME RUBRIQUE

-

VOS RÉACTIONS

Les transports aériensà consulter ici

Les transports aériensà consulter ici