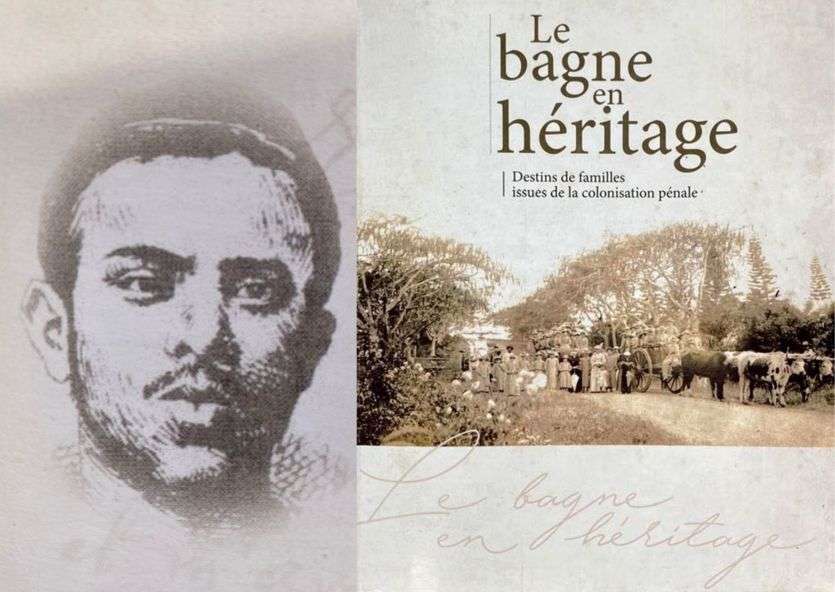

- LNC | Crée le 04.05.2025 à 05h00 | Mis à jour le 04.05.2025 à 05h00ImprimerCroquis de Lounès réalisé au moment de sa condamnation aux travaux forcés. Il foulera pour la dernière fois sa terre natale à la fin de l'année 1895, avant d'embarquer depuis Alger sur le Calédonie.La légende familiale faisait du jeune forçat Lounès ben M'Ahmed Ou Serir un déporté politique, un combattant d'El Mokrani. Tandis que le berger kabyle refera honorablement sa vie en Nouvelle-Calédonie, entre Nessadiou et Nouméa, certains de ses enfants n'auront de cesse d'effacer leurs origines, synonymes de souffrance pour cette génération. D'inlassables recherches en heureuses rencontres, Christophe Sand, archéologue calédonien réputé, a pu retracer la réelle histoire de son arrière-grand-père, et retrouver sa famille restée en Algérie. Retour sur la vie de Lounès ben M'Ahmed Ou Serir dans ce 50e épisode de notre sage consacrée aux familles issues du bagne. Cet article est une archive parue dans Les Nouvelles calédoniennes le samedi 6 février 2016.

J'avais 25 ans lorsqu'un jour, je me suis rendu compte que l'histoire que l'on me racontait ne tenait pas debout. " Christophe Sand est assis sur la terrasse de sa maison. L'archéologue tient sur ses genoux son livre, Caledoun, écrit avec Louis-José Barbançon, et peut ainsi ponctuer son récit de citations des nombreuses lettres et photos recueillies pour l'ouvrage.

Christophe Sand est, avec Louis-José Barbançon, l'auteur de Caledoun, un hommage à tous les Arabes déportés en Calédonie. Parmi eux, son arrière-grand-père : Lounès."Lounès est originaire de haute Kabylie, une région de montagnes. Vers la fin du XIXe siècle, l'avancée du front de colonisation français crée des tensions liées à l'accaparement des terres. Les populations se marginalisent autant qu'elles s'appauvrissent. Lounès prend alors le maquis et va rejoindre son oncle Saïd Abdoun.

Ces maquisards du fond de la vallée de Tizi Ouzou sont appelés des bandits d'honneur. Résistants face à l'avancée du front de colonisation français, ils tiennent le maquis aux côtés d'Areski El Bachir.

Ils seront plus d'un millier entre 1890 et 1895, date à laquelle l'administration enverra une colonne expéditionnaire vaincre ce mouvement. Les maquisards sont arrêtés et jugés à Alger. Le verdict est sans appel.

Les leaders sont décapités et leurs " soldats " condamnés aux travaux forcés. L'acte d'accusation stipule que mon arrière-grand-père est condamné entre autres pour assassinat et association de malfaiteurs.

Caledoun, destination obligatoire des Arabes

"Une décision ministérielle du 26 août 1889 prévoit qu'au regard du nombre croissant de forçats d'origine arabe qui parviennent à s'enfuir de Guyane et reviennent en Algérie grossir les rangs des insurgés, "tous les Arabes condamnés aux travaux forcés", même les plus mal notés "seront dirigés sur la Nouvelle-Calédonie".

Lounès Ou Serir, le soldat d'Areski, tomba pendant quelques secondes dans les bras de sa mère Tassadit,

"Lounès est transporté à la fin de l'année 1895 par le Calédonie. L'embarquement se fait en rade d'Alger, sur le ponton numéro 4. La tradition orale raconte que les gens par centaines sont descendus des montagnes une semaine avant le départ pour attendre le transfert des prisonniers vers le bateau. Alors que les condamnés étaient acheminés sur le ponton..." Christophe Sand lit alors l'extrait d'un livre publié dans Caledoun : "Une femme s'approche subrepticement du capitaine Muller. Elle lui demande avec insistance l'autorisation d'embrasser son fils. Le jeune officier ne résista pas aux implorations de la vieille qui se tenait à peine debout de fatigue et de désespoir. Lounès Ou Serir, le soldat d'Areski, tomba pendant quelques secondes dans les bras de sa mère Tassadit, avec laquelle il échangea des paroles confuses au milieu de la dernière cohue du pays." (Younès Adli, Areski L'Bachir, Histoire d'honneur, 2001.)

"Lounès arrive à l'île Nou en février 1896, il a 26 ans. C'est un petit gars, costaud, avec une balafre sur le côté du visage. A-t-il travaillé dans les mines ou chez un colon ? Difficile à dire sans son cahier de condamnation. La seule chose que je sache est qu'il a fait du cachot. Il n'avait pas de formation particulière, il était paysan avant de prendre le maquis. Paysan, poète et chansonnier, certains de ses poèmes sont d'ailleurs encore connus dans son village d'origine, Agraredi. Bien qu'il ait fait du cachot, il est "libéré" pour bonne conduite. Installé sur une concession à Nessadiou en 1905, il est astreint à une rente annuelle perpétuelle pour rembourser sa parcelle.

Après de nombreuses demandes de grâce, il obtiendra finalement six mois de remise de peine, sur vingt ans !

À la fin de sa peine, Lounès va se mettre en ménage, sans se marier, avec la très jeune fille du bagnard Jean Campot, résidant à Boghen. Il a alors 45 ans, elle n'a que 15 ans.

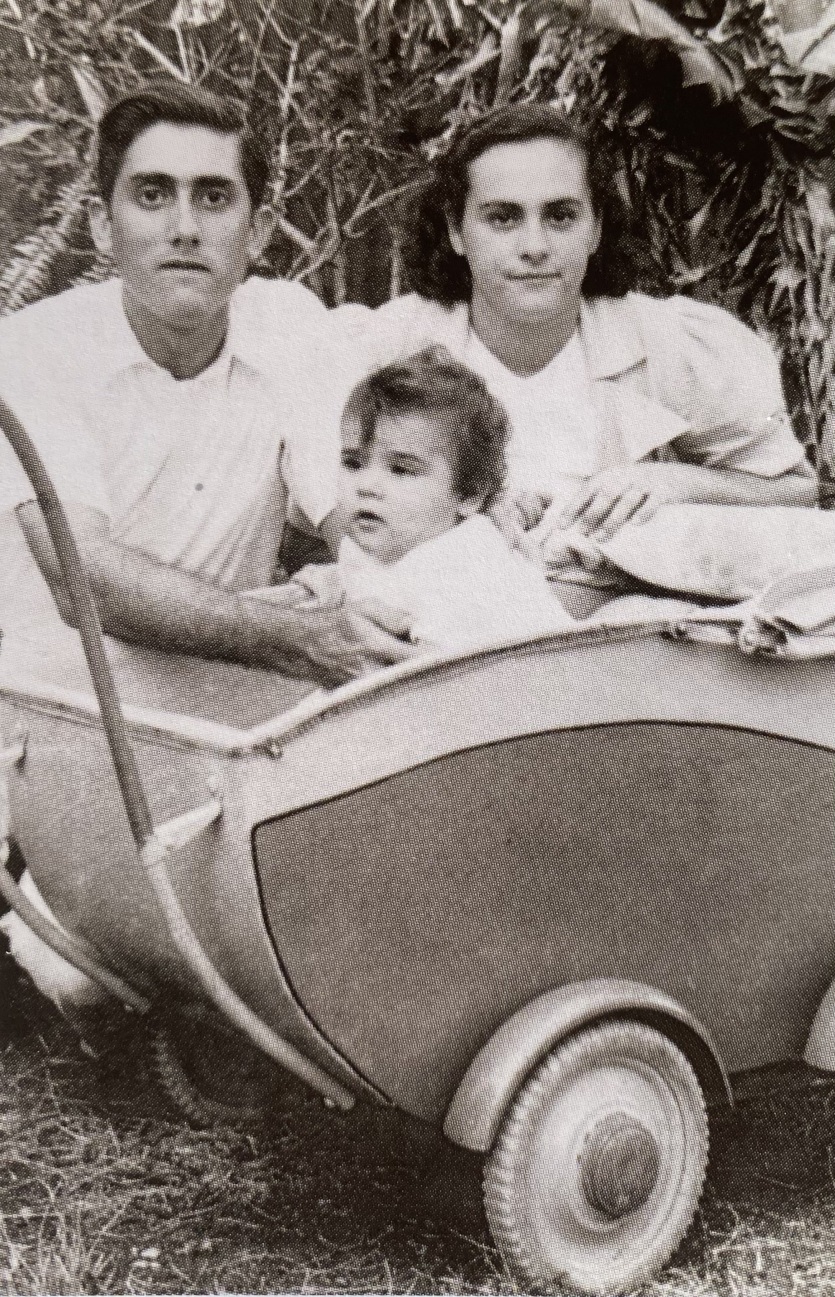

André Cubadda et Mina. Dans le berceau, Thérèse, la mère de Christophe Sand.Le couple ne vit pas dans la misère, Lounès avait réussi à faire fructifier ses affaires, à tel point qu'il paiera le déplacement vers Nouméa à sa femme pour ses accouchements, afin qu'elle puisse enfanter dans les meilleures conditions.

Trois garçons et une fille naîtront, à qui il donnera des prénoms de ses frères et sœurs, Mohammed, Saïd, Mina et Salah. De leur vie de famille, nous ne savons que très peu de choses. Apparemment, ils ont grandi à Nouméa.

Ni Lounès ni sa femme ne savaient lire ou écrire, mais ils savaient compter !

Lounès avait fini par vendre sa propriété en Brousse afin de construire une maison à la Vallée-du-Tir. Cette période est floue car ma grand-mère ne parlait guère. Elle qui adorait l'école a dû arrêter à 10 ans, pour aider.

Ni Lounès ni sa femme ne savaient lire ou écrire, mais ils savaient compter ! Ils ont créé une petite épicerie générale, et il était de notoriété publique qu'avant la Montagne-Coupée se trouvait la maison d'un Arabe qui offrait l'hospitalité et une salle de prière aux musulmans de passage.

Pour autant, ils ont donné à leurs enfants une éducation laïque. Lorsque je suis allé aux archives coloniales à Aix-en-Provence défricher les origines de mon aïeul, tout s'est éclairci, j'ai su d'un coup son nom et celui de son village, les vraies raisons de sa condamnation.

Chapeau de paille et bicots

" Beaucoup de choses, de souvenirs ont été perdus, détruits, oubliés. Lorsque l'on s'intéresse à ses racines, on en ressent une certaine frustration: pourquoi les vieux n'ont-ils pas raconté, ni transmis ? Mais à bien réfléchir, on ne peut leur en vouloir. Qu'auraient-ils partagé ?

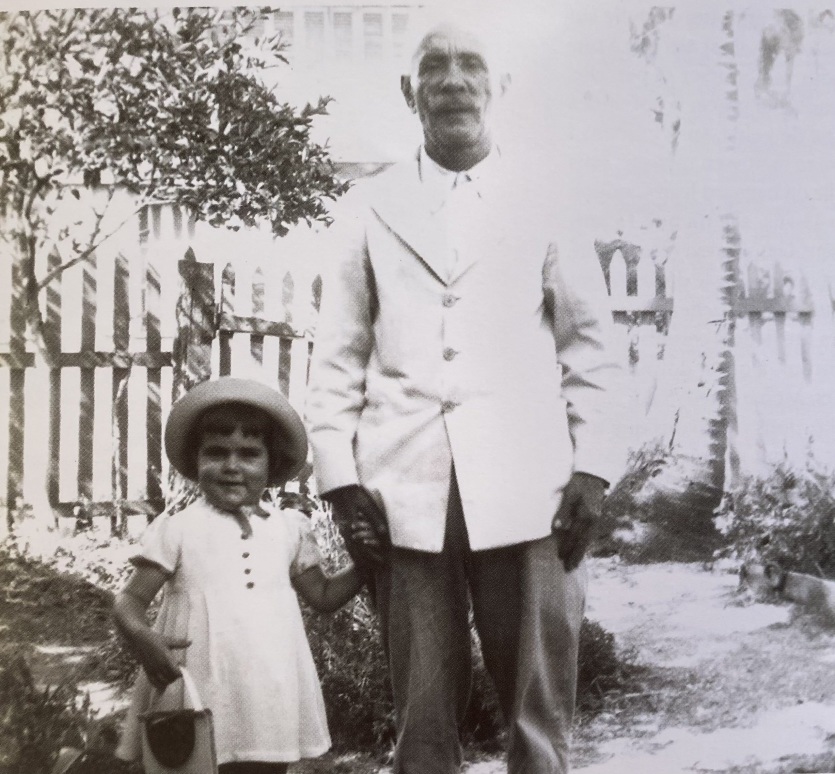

Lounès et sa petite-fille Thérèse, dans le jardin de la maison familiale, à la Vallée-du-Tir. Photo Aurélia DumtéLa honte, la misère, l'échine courbée et la volonté d'être transparent, d'être comme les autres dans une société coloniale très cloisonnée. Pour la grande majorité de ces enfants de "bicots", comme on appelait à l'époque les enfants de bagnards arabes, l'essentiel était de réussir leur intégration en Calédonie, de gommer leur origine pour réussir et offrir à leurs enfants la possibilité de s'épanouir sans fardeau. Ma grand-mère a épousé un fils de Sarde, André Cubadda, et à l'image de nombreux descendants algériens, elle a choisi des prénoms français à ses enfants, ma mère s'appelle Thérèse. La famille algérienne de Lounès n'avait pas coupé les ponts.

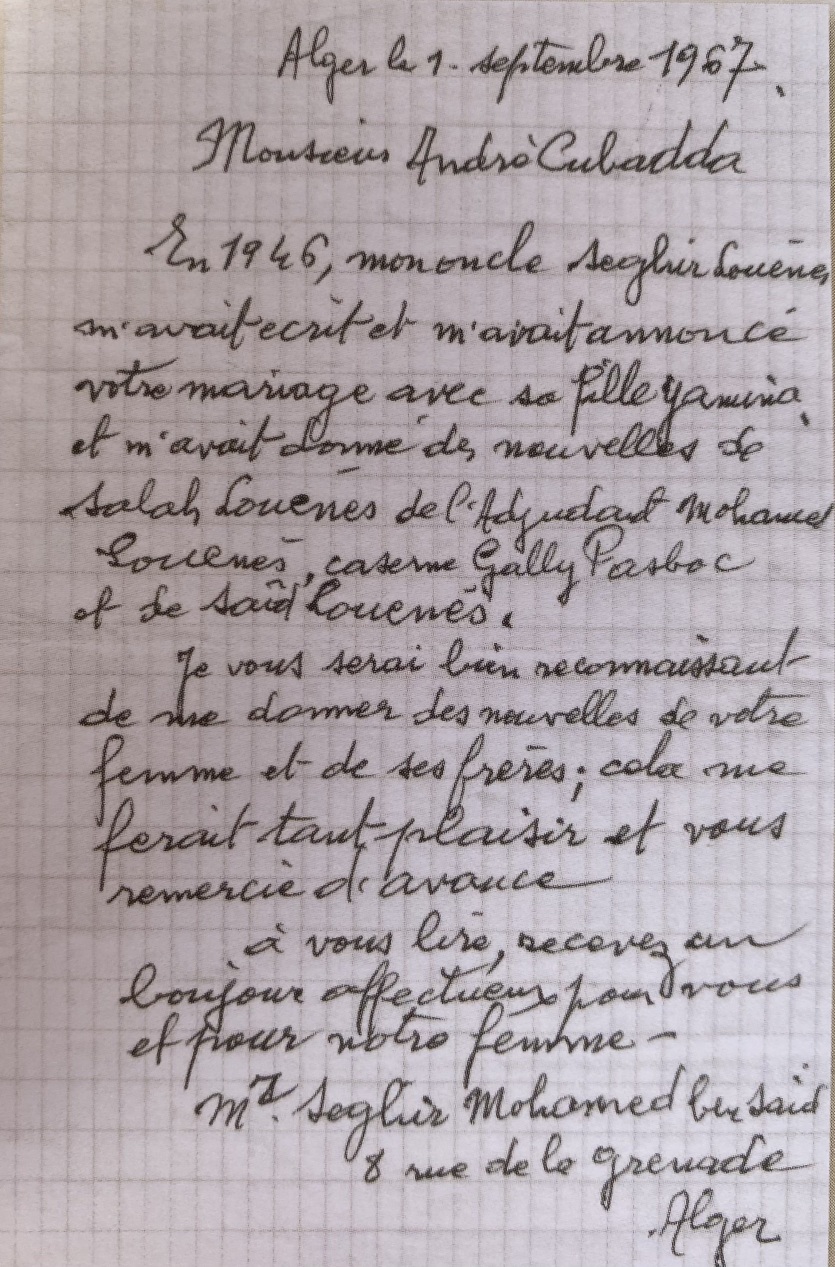

En 1967, la famille de Lounès, restée à Alger, prend la plume pour demander des nouvelles de ses descendants installés à l'autre bout du monde.Mon arrière-grand-père entretenait une correspondance avec ses cousins. Longtemps après sa mort, une lettre est arrivée chez mon grand-père Cubadda. Un neveu d'Algérie sollicitait des nouvelles de la famille vingt ans après le dernier contact avec l'aïeul. Cette lettre, unique et ultime lien avec l'Algérie, ne m'a pas permis à l'époque de retrouver la trace de sa famille, et tout se serait arrêté là sans la venue, inattendue autant qu'inespérée, de la télé algérienne (lire l'encadré).

Les reportages diffusés par cette chaîne ont été un véritable tournant dans la vie des Arabes de Calédonie.

Enfin leur existence était connue et reconnue, enfin on s'intéressait à eux. Dès lors, ils se sont sentis réhabilités dans leur honneur. "

Le reportage qui a tout changé

"Grâce à l'historien Seddik Taouti et à son intérêt pour les Arabes de Calédonie, une équipe de tournage composée de

S. Oulmi et F. Si Youcef est venue réaliser, en 2000, un documentaire sur Caledoun. Ils mont sollicité. À l'issue de leur tournage, je leur ai confié le dossier de mon ancêtre en leur demandant de bien vouloir faire des recherches pour moi.

Leur reportage n'a finalement pas donné lieu à un, mais à huit documentaires, tellement les témoignages récoltés étaient nombreux, mais je n'ai eu aucune nouvelle, jusqu'au jour de mes 40 ans...

Une amie marocaine m'a, ce jour-là, fait la surprise de lire et de traduire une lettre en arabe qui m'apprenait alors que l'équipe de télé avait tenu sa promesse et retrouvé ma famille. Un pan entier de notre passé confisqué nous était rendu, tout pouvait continuer..."

Le voyage métaphysique

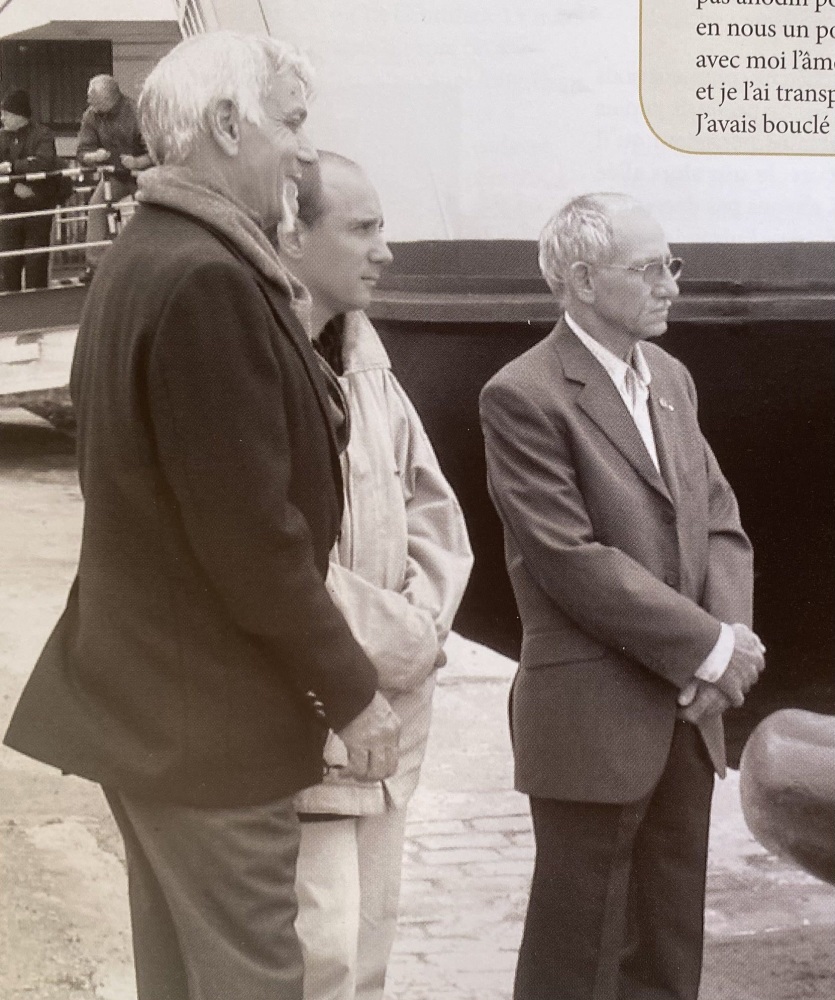

Taïeb Aïfa, Christophe Sand et Kader Boufenèche, sur le quai d'Alger d'où partaient les condamnés."L'impact des reportages diffusés par la télé algérienne a été tel qu'en 2005 le ministère des Moudjahidines (anciens combattants de la guerre de libération) a organisé un voyage en Algérie pour des descendants.

C'est un voyage inoubliable. Je me suis retrouvé en rade d'Alger, face au large.

J'ai entendu dans mon dos la foule disant au revoir à ses fils, ses frères, ressenti le déchirement de ces départs. J'ai par la suite emmené ma mère sur les traces de ses aïeux. Dans les montagnes de Kabylie, j'ai rencontré mes cousins. Ils étaient comme moi la quatrième génération, et pourtant, quand nous nous sommes vus, aucun doute n'était possible, j'avais sans conteste en face de moi des membres de ma famille. Les visages de ces montagnards ressemblaient à ceux de la Vallée-du-Tir. Être en Algérie n'était pas anodin pour nous. Nous avions en nous un poids, une charge. J'ai apporté avec moi l'âme de mon arrière-grand-père et je l'ai transportée chez lui.

Note

Cette série sur les destins de familles issues de la colonisation pénale, tirée du livre Le Bagne en héritage édité par Les Nouvelles calédoniennes, est réalisée en partenariat avec l'Association témoignage d'un passé.

Cet article est paru dans le journal du samedi 6 février 2016.

Quelques exemplaires de l'ouvrage Le Bagne en héritage, certes un peu abîmés, ainsi que des pages PDF de la parution dans le journal sont disponibles à la vente. Pour plus d'informations, contactez le 23 74 99.

MERCI DE VOUS IDENTIFIER

Vous devez avoir un compte en ligne sur le site des Nouvelles Calédoniennes pour pouvoir acheter du contenu. Veuillez vous connecter.X

J'AI DÉJA UN COMPTEJE N'AI PAS DE COMPTE- Vous n'avez pas encore de compte ?

- Créer un nouveau compte

Vous avez besoin d'aide ? Vous souhaitez vous abonner, mais vous n'avez pas de carte bancaire ?

Prenez contact directement avec le service abonnement au (+687) 27 09 65 ou en envoyant un e-mail au service abonnement. -

-

DANS LA MÊME RUBRIQUE

-

VOS RÉACTIONS

Les transports aériensà consulter ici

Les transports aériensà consulter ici

![[SÉRIE] Angelo Vico, un turinois dans l'enfer des mines du Diahot](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/310604/0196ec8a30786f496b896ev_00134132.jpg?itok=Tu4es7-D)

![[SÉRIE] Famille Vautrin : du bagne à la guerre, une histoire de fratrie](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/310601/94bb9cb23078678bb4cbb9v_00134121.jpg?itok=x9hJ8sZT)

![[SÉRIE] Hippolyte Trinome, le bagnard qui a choisi la Nouvelle-Calédonie](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/310599/4713545d207862b13ee135v_00134108.jpg?itok=CQhFw3Pj)

![[SÉRIE] Famille Tessier : point d'enfer mais un Paradis](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/310577/5bcd79f3bd6863fcd63dd7v_00134075.jpg?itok=Fq13BK-R)